di Elvira Bellicini, 4 A Scientifico

Per capire un’opera, serve capirne e conoscerne l’autore. E della “Vita di Galileo”, opera di cui ci occupiamo, l’autore è Bertolt Brecht, drammaturgo, poeta, regista teatrale, tra i più grandi e del Novecento (nasce il 10 febbraio 1898 in Germania). Le prime esperienze teatrali sono a Monaco e, nel 1928, raggiunge un grande successo con la rappresentazione dell’Opera da tre soldi. Nel 1933, quando sale al potere il nazismo, l’autore aderisce al marxismo e, all’avvento di Hitler, lascia la Germania e si stabilisce in Danimarca. Dopo aver peregrinato per 15 anni, nel 1941 approda sul continente americano, che abbandona alla fine del conflitto mondiale per rifugiarsi a Berlino, dove muore il 14 agosto 1956.

Per capire un’opera, serve capirne e conoscerne l’autore. E della “Vita di Galileo”, opera di cui ci occupiamo, l’autore è Bertolt Brecht, drammaturgo, poeta, regista teatrale, tra i più grandi e del Novecento (nasce il 10 febbraio 1898 in Germania). Le prime esperienze teatrali sono a Monaco e, nel 1928, raggiunge un grande successo con la rappresentazione dell’Opera da tre soldi. Nel 1933, quando sale al potere il nazismo, l’autore aderisce al marxismo e, all’avvento di Hitler, lascia la Germania e si stabilisce in Danimarca. Dopo aver peregrinato per 15 anni, nel 1941 approda sul continente americano, che abbandona alla fine del conflitto mondiale per rifugiarsi a Berlino, dove muore il 14 agosto 1956.

Nel corso della sua carriera, Brecht elabora una sua teoria del teatro, che chiama epico per distinguerlo da quello della tradizione borghese. Il teatro Brechtiano non produce illusioni nello spettatore, anzi provoca riflessioni, idee, pensieri, che lo portano a giudicare i personaggi e le vicende, ma soprattutto a non immedesimarsi nelle stesse. Lo scopo di Brecht, dunque, non è intrattenere lo spettatore, ma farlo ragionare. Nel suo teatro si assiste a una descrizione scientifica della realtà, con un’attenta rappresentazione dei contrasti e dei dissidi sociali.

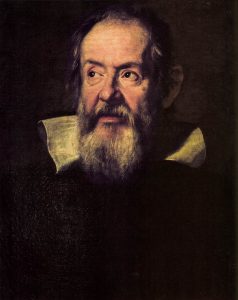

“Leben des Galilei”, o “La Vita di Galileo”, è un’opera teatrale di cui esistono numerose versioni e revisioni. Le principali risalgono ai periodi danese, statunitense e berlinese: rispettivamente 1938-1939, 1944-1945 e 1948-1953. È un dramma d’attualità che ripercorre la vita, le scoperte e le controversie in cui fu coinvolto Galileo dal periodo dell’insegnamento di matematica all’Università di Padova (1592-1610), al periodo seguente all’abiura (1633). Quest’opera non intende raccontare la vita di Galileo: Brecht si concentra infatti sull’operato scientifico di Galilei, tralasciando l’infanzia del protagonista e puntando i riflettori sul processo d’inquisizione e sull’abiura dello scienziato.

In tutte le versioni dell’opera la figura di Galilei è complessa e variegata. Il protagonista non rappresenta il convenzionale scienziato alieno alla quotidianità. Galileo è un uomo scaltro e non immune alle debolezze: nella prima stesura dell’opera, l’abiura dello scienziato viene mostrata come un atto di debolezza accettabile, in quanto viene vista come strategia per sfuggire alla morte e permettere la sopravvivenza della scienza. Nella versione danese si assiste dunque all’esaltazione della strategia che non coincide alla celebrazione dell’eroismo. ANDREA: “Sventurata la terra che non ha eroi!” GALILEO: “No, sventurata la terra che ha bisogno di eroi”: questo passo rispecchia la convinzione del drammaturgo secondo la quale, in un periodo di totalitarismo, non si necessita di un eroe individuale, bensì di un eroe collettivo rappresentato dal popolo stesso.

La versione statunitense, che coincide con la seconda stesura dell’opera, nasce in un contesto del tutto diverso. Scosso dalla creazione della bomba atomica, Bertolt si concentra sul concetto di deontologia della scienza: in questa revisione dell’opera, Galileo sostiene che, come la medicina possiede il giuramento di Ippocrate, anche la scienza dovrebbe avere e rispettare un codice etico. Dunque in questa edizione l’abiura rappresenta il momento in cui la scienza diviene in maniera irreparabile strumento del potere, rappresentando un pericolo per l’umanità. Nella scena quattordicesima, lo scienziato riflette sul concetto di scienza e tiene una profonda critica personale. Si accusa per aver abiurato, pentendosi di non aver combattuto per la instaurazione di una deontologia scientifica. Inoltre emerge il concetto di abiura vista come tradimento, in quanto alla fine della vicenda lo scienziato sostiene di non poter essere più riammesso nei ranghi della scienza perché ha tradito la professione. Come anticipato, l’opera teatrale di Brecht oltre che a concentrarsi sulla tematica dell’abiura, convoglia l’attenzione sul tema dell’inquisizione.

L’ottava scena rappresenta l’emblema dell’argomento: Galileo si confronta con Fulgenzio, frate che vuole abbandonare la fisica, per paura di scontrarsi con la religione e per non togliere ai credenti la speranza dell’esistenza di Dio. Lo scienziato cerca di far capire a Fulgenzio che il suo compito è mostrare agli altri la verità, ma il frate non sembra voler lasciare le sue idee. Fulgenzio, rappresentante metaforico del popolo, non nega di aver visto le lune di Giove, ma dichiara di spiegarsi la condanna al Copernicanesimo come atto di misericordia da parte della Chiesa nei confronti della massa che crede in Dio e ha fiducia nel percorso divino che si compirà nella vita ultraterrena. Il popolo confida in Dio, crede in ciò che dice la Chiesa, non pensa che Dio eliminerà tutte le sofferenze e i guai, ma anzi crede che le sofferenze e le ingiustizie subite nella vita terrena siano una preparazione per una futura gioia maggiore.