Un vecchio vescovo cristiano del IV sec. spiega al suo giovane nipote le recenti trasformazioni della Chiesa, alle quali ha assistito nel corso della sua lunga vita: le persecuzioni di Diocleziano nel 303 d.C., la carriera sacerdotale ai tempi di Costantino e il Concilio di Nicea nel 325, come vescovo. Racconto in due tempi.

Basilio (lo zio Vescovo): “Carissimo Paolo colgo l’occasione della tua graditissima visita perché vorrei parlarti della storia della nostra Chiesa, perché se adesso noi cristiani viviamo alla luce del sole il nostro credo, un tempo non era così.”

Basilio (lo zio Vescovo): “Carissimo Paolo colgo l’occasione della tua graditissima visita perché vorrei parlarti della storia della nostra Chiesa, perché se adesso noi cristiani viviamo alla luce del sole il nostro credo, un tempo non era così.”

Paolo (il nipote): “Zio, mi incuriosisce quello che tu mi dici, ma mi tormenta tantissimo per quale motivo non ho mai conosciuto i nonni. Mia madre non me lo ha mai voluto raccontare. Tutte le volte che le ho fatto questa domanda i suoi occhi si rattristano e si riempiono di lacrime.”

“Capisco perfettamente, anche a me provoca grande dolore ripensare a ciò che ha distrutto la nostra famiglia. Ma tu hai già 15 anni e sei abbastanza grande. È giusto che tu conosca la verità che ti ha preceduto e la nostra storia. Paolo, tu sai perché noi siamo cristiani?”

“Sì zio, per dono di Dio”

“E sai perché porti il nome Paolo?”

“Sì zio, perché Paolo (Saulo) era il più colto degli apostoli ed aveva la cittadinanza romana e si prodigò moltissimo, con il suo carattere energico ed appassionato, per diffondere gli insegnamenti di Gesù fra i pagani fino a quando fu perseguitato e morì martire durante l’Impero di Nerone insieme all’apostolo Pietro.”

“Ecco Paolo, è proprio sulla parola ‘perseguitato’ e ‘martire’ che voglio farti riflettere. Vieni qui, sediamoci comodi ad ammirare questo tramonto e ti racconterò ciò che io e tua madre, quando avevamo all’incirca la tua età, abbiamo vissuto insieme a tutta la nostra comunità cristiana.”

“Perseguitato, martire? Cosa vuoi dirmi zio? Pensavo si trattasse di cose lontane da noi ed invece intuisco dal tono della tua voce che tu e mamma ne abbiate un vivo ricordo.”

“Proprio così Paolo… con i nonni vivevamo a Nicomedia una delle più importanti città dell’impero romano che fu scelta da Diocleziano come una delle sue capitali nel nuovo sistema tetrarchico.”

“Tetrarchico? Cosa vuol dire?”

“La tetrarchia fu la forma di governo scelta da Diocleziano e consisteva nella divisione dell’impero in quattro parti. C’erano due Augusti ed ognuno aveva un Cesare. Diocleziano rimaneva comunque Augustus Maximus ed ogni decisione finale spettava solo a lui.”

“Ma perché Diocleziano scelse Nicomedia?”

“Nicomedia era in una posizione strategica, era vicina allo stretto dei Dardanelli e a quello del Bosforo e lui la scelse come sua sede. Diocleziano arricchì molto la città, ricordo che furono costruiti molti templi pagani, c’era un teatro ed un imponente palazzo imperiale con mura e torri. C’erano anche alcune chiese cristiane e la nostra comunità professava la sua fede più o meno liberamente.”

“Cosa intendi con più o meno liberamente?”

“I pagani ci consideravano come dei gruppi isolati e non accettando il nostro credo non capivano le regole delle nostre comunità. Era ancora difficile potersi esprimere alla luce del sole. Noi che avevamo ricevuto il battesimo, simbolo di rinascita alla nuova vita in Cristo, eravamo guidati dai presbiteri, uomini anziani di grande moralità, che predicavano la dottrina. A fianco dei presbiteri c’erano i diaconi che amministravano i beni della comunità ed assistevano i poveri ed i bisognosi. A sorvegliare tutto il vescovo che riconosciuto come successore degli apostoli aveva il compito di vigilare sulle comunità che lo avevano eletto.”

“Mi sembra di capire che eravate ben organizzati, ma come vivevate?”

“Vivevamo come Cristo ci ha insegnato: ogni comunità cristiana svolgeva la sua vita all’insegna della fratellanza. Quando non si poteva andare in chiesa ci riunivamo nelle case per la preghiera in comune e per celebrare l’eucarestia. I nonni, che erano molto attivi all’interno della nostra comunità, tante volte hanno aperto le porte della nostra casa ai fratelli della comunità.”

“Ma se eravate così prodighi nell’aiutare gli altri cosa è successo? Perché prima mi hai chiesto di riflettere sulla parola perseguitato?”

“Caro Paolo, il rivoluzionario messaggio del cristianesimo, che parlava di eguaglianza e salvezza, faceva paura all’impero romano e Diocleziano si sentì minacciato da noi cristiani. Sai Diocleziano mise in atto tante riforme durante il suo impero oltre a quella della tetrarchia.”

“Che tipo di riforme zio?”

“In un primo momento Diocleziano non si preoccupò della presenza di noi cristiani e per prima cosa cercò di rendere più sicuri i confini dell’impero aumentando il numero delle legioni nell’esercito; divise l’esercito in due parti: i limitanei a permanente difesa dei limes e i comitatus, al diretto comando dell’imperatore, che formavano un esercito mobile, posto nelle retrovie e pronto ad intervenire in caso di bisogno. Successivamente, per far fronte alle aumentate spese dell’esercito, si occupò di mettere in atto una riforma economica introducendo: nuove imposte sul reddito di ogni individuo e sui terreni posseduti. Nel 301 d.C. promulgò l’Edictum de pretiis, un calmiere dei prezzi, che imponeva la vendita di ogni merce con un prezzo non più alto rispetto a quello fissato dallo Stato, ma questo provvedimento favorì il ricorso alla borsa nera. Infine per non modificare le entrate dello stato stabilì anche l’ereditarietà dei mestieri obbligando i figli a proseguire il lavoro dei padri. Concluso l’iter politico/amministrativo pensò anche di fare delle riforme in ambito religioso.”

“Ma perché Diocleziano che era Augusto Massimo volle occuparsi anche della nostra religione?”

“Paolo, il cristianesimo si era diffuso così largamente sia nelle province orientali che in quelle occidentali e soprattutto aveva abbracciato tutti gli strati della società. I nonni mi dicevano che anche la moglie di Diocleziano fosse cristiana! Alcuni cristiani in quel periodo scendevano a patti con lo stato romano, ma molti di noi si sono sempre rifiutati di entrare nell’esercito o di sottomettersi alla disciplina militare ma soprattutto di riconoscere la natura divina dell’imperatore e di fare sacrifici in suo onore. Diocleziano voleva sempre più rafforzare il suo potere.”

“In che modo Diocleziano cercò di rafforzare il suo potere?”

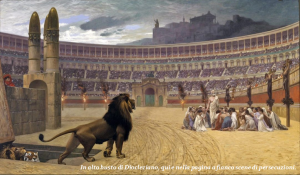

“Poiché molti seguaci della religione pagana, fra cui il Galerio, cesare di Diocleziano, affermavano che noi cristiani stavamo diventando un serio problema per la stabilità e la credibilità dello Stato, Diocleziano, dopo circa quarant’anni di relativa tolleranza, nel 303 iniziò, purtroppo, nuove persecuzioni contro di noi.”

“Quindi tu e mamma con i nonni avete subito le persecuzioni?”

“Ebbene sì, gli editti di Diocleziano furono davvero pesanti e crudeli. A noi cristiani furono confiscati beni, furono distrutte le poche chiese che c’erano e ci fu vietato di riunirci e di celebrare i nostri riti. Alcuni presbiteri ed anche il nostro vescovo furono addirittura arrestati e molti cristiani furono esclusi dalle cariche pubbliche. La nostra famiglia da sempre aveva accolto in casa i fratelli per la preghiera e continuò a farlo in nome di Cristo e dei suoi insegnamenti. Fu un periodo davvero cruento, scoppiarono tante sommosse, cominciarono ovunque arresti, torture ed uccisioni. Abbiamo assistito a scene violente e abbiamo visto tanto sangue, ma continuavamo a pregare e la fede ci teneva uniti. Un giorno eravamo riuniti nella nostra casa con altri fratelli della comunità e ci fu un’incursione romana. Iniziarono a urlare e rovistare dappertutto ed infine bruciarono i nostri testi sacri, quelli su cui io e tua mamma avevamo imparato a leggere, quei testi a cui i nonni tenevano moltissimo. Davanti le repliche del nonno e la disperazione della nonna che inveiva sui soldati per l’ingiustizia subita, li catturarono entrambi e li portarono via. Io e tua madre rimanemmo da soli e da quel giorno non li abbiamo mai più visti.”

“Ma non avete più avuto alcuna notizia?”

“Purtroppo no, non abbiamo più saputo nulla anche se abbiamo sempre immaginato cosa sia potuto succedere. Non abbiamo mai avuto la certezza del fatto che siano stati uccisi da quei soldati romani, ma lo abbiamo pensato più volte.”

“E cosa avete fatto?”

“All’inizio è stata davvero dura! Si vedevano ogni giorno, per le vie di Nicomedia, scene tremende e tragiche, anche decapitazioni e facilmente ci siamo abbandonati a brutti pensieri.

Poi col tempo, dovevo fare coraggio a tua mamma e, per ad andare avanti, abbiamo scelto di immaginare che i nonni fossero andati in un paese lontano, ed ancora crescendo ci siamo rafforzati nella fede ed abbiamo sempre pensato che, con lo spirito, erano sempre vicini a noi. Gli insegnamenti che i nonni ci avevano dato sono stati fondamentali così come la vicinanza dei fratelli della nostra comunità. Siamo sempre rimasti fedeli ai principi religiosi che avevamo appreso sin da bambini e anche nei momenti più bui non abbiamo mai considerato Diocleziano come un dio. Paolo, fu in quel periodo di grande dolore e preghiera che fui illuminato da Dio. Tutto un giorno mi fu immediatamente chiaro e capii che dovevo adoperarmi per gli altri così come avevano fatto i nonni.”

“Come avete continuato a vivere?”

“Abbiamo sempre pensato che le persecuzioni fossero una prova per noi cristiani ed animati dalla fede in un Dio buono ci siamo trasferiti ad Heraclea da alcuni parenti lontani. Lì abbiamo continuato a vivere da buoni cristiani. La mamma aiutava in casa e ed io iniziai dopo poco la mia carriera sacerdotale.”

“Ma per quanto tempo Diocleziano continuò a perseguitare i cristiani?”

“Le persecuzioni contro i cristiani continuarono per circa 10 anni anche se non raggiunsero lo scopo atteso da Diocleziano che nel 304 d.C. si ritirò. Dopo il suo ritiro si scatenò uno scontro tra Costantino (figlio di Costanzo Cloro che era stato il Cesare di Massimiano) e Massenzio (figlio di Massimiano, l’Augusto d’Oriente) in quanto anche la riforma politica messa in atto da Diocleziano non assicurò il suo successore.

“Ma anche i successori di Diocleziano continuarono a perseguitarci?”

“Già nel 311 avviene un primo fatto di grande importanza: il 30 aprile, a Nicomedia, Galerio pubblica, pochi giorni prima di morire, anche a nome di Costantino e di Licinio, un editto con il quale ha concesso a noi Cristiani la libertà di culto e la riedificazione delle chiese. Molti uomini dell’impero avevano capito che bisognava riconciliarsi, ma molti rimasero ancora contrari al Cristianesimo e fra questi Massimino e Massenzio. Dopo la morte di Galerio si temeva scoppiasse anche una guerra anche tra Massimino e Licinio, ma per fortuna i due augusti trovarono un accordo per dividersi le terre: le province d’Asia e l’Egitto a Massimino e la penisola balcanica a Licinio.”

“E lo scontro tra Costantino e Massenzio?”

“Tra Costantino e Massenzio ci fu invece una vera e propria guerra civile che si concluse con la battaglia sul ponte Milvio nel 312, dalla quale Costantino uscì vittorioso. La battaglia tra Costantino e Massenzio ebbe sia un significato politico che religioso.”

“In che senso ebbe un significato religioso?”

“Costantino aveva ordinato di porre sulle proprie insegne non soltanto le immagini pagane, ma anche una croce, il nostro principale simbolo cristiano. Massenzio aveva combattuto protetto dai soli simboli pagani e aveva perso, mentre Costantino aveva combattuto usando anche i simboli cristiani ed era risultato vincitore.”

“Fu con Costantino che il cristianesimo non fu un problema per l’impero?”

“Proprio così, con Costantino lo stato romano prende atto della funzione sociale della nostra Chiesa e l’editto di Milano emanato nel 313 è un gran passo verso l’affermazione del Cristianesimo”.

“Zio, perché proprio l’editto di Milano fu un gran passo, cosa si decise?”

“Paolo perché l’editto di Milano ha stabilito per il Cristianesimo la stessa libertà di culto prevista per le altre religioni in ogni parte dell’impero, e con questo editto sono finite le persecuzioni contro cristiani. Inoltre l’editto ha previsto che ci fossero restituiti i beni confiscati durante le persecuzioni.”

“Ma perché Costantino sostenne il cristianesimo?”

“Costantino fu illuminato durate il sonno da Dio, che gli apparve suggerendogli di apporre il cristogramma sugli scudi dei soldati. Dopo la vittoria di Ponte Milvio, Costantino si convertì definitivamente al cristianesimo e con la sua politica ci sostenne e ci liberò dalle persecuzioni. Molti sostengono che la sua conversione sia stata guidata anche da motivazioni politiche, ma io lo escludo perché noi cristiani non rappresentavamo la maggioranza all’interno dell’impero e soprattutto perché anche al nostro interno c’erano delle dispute tra i vescovi delle diverse comunità.”

“In che modo Costantino sostenne il cristianesimo?”

“Costantino fu un imperatore prudente e cercò di mantenere un equilibrio fra i vecchi senatori pagani e i cristiani che volle introdurre nella struttura politico – amministrativa dello stato. Costantino è stato un uomo molto abile nel mantenere l’ordine ed ha favorito il Cristianesimo, ha sempre appoggiato la nostra Chiesa e la nostra organizzazione ecclesiastica sfavorendo gli eretici.

“Cosa fece per sfavorire gli eretici?”

“Costantino cercò in diverse occasioni di tutelare l’unità della Chiesa soprattutto quando al suo interno scoppiavano dissidi dovuti ad una diversa interpretazione della dottrina di Gesù. La più grave di queste controversie ebbe origine per opera di Ario, un prete di Alessandria d’Egitto, che rifiutava di credere alla divinità di Cristo. Questa sua teoria venne bollata dalla Chiesa come un’eresia e per discutere dell’argomento, Costantino convocò e presiedette personalmente il primo concilio ecumenico della storia della chiesa.

“Perché Costantino volle convocare addirittura un concilio?”

“Costantino era molto preoccupato che le eresie provocassero una frattura nella cristianità soprattutto in Egitto ma anche in Siria, che erano le aree più delicate del suo impero ed avrebbero potuto imboccare la via dell’indipendenza politica. Costantino aveva ottenuto da poco la riunificazione dell’impero con la sua vittoria contro Licinio del 324 e desiderava anche vedere unita la Chiesa. Certo di riuscire a mettere d’accordo coloro che affermavano la divinità di Cristo e coloro che la negavano convocò il concilio per porre fine ad ogni contrasto.”

“Dove si tenne il concilio?”

“Il concilio si tenne nel 325 a Nicea città non lontana da Nicomedia e da Costantinopoli. Ricordo ancora l’invito ricevuto. Ero incredulo davanti alla convocazione di un concilio universale. Ero da pochissimo stato nominato vescovo e mi toccava partecipare ad una riunione così importante. All’epoca Costantino non si era ancora battezzato ma era convinto nel suo intento di unità della chiesa e cercò di facilitare il più possibile la partecipazione di tutti noi vescovi. Mise a disposizione i servizi delle poste imperiali per il viaggio, e ci offrì anche ospitalità.”

“Zio, com’era l’imperatore?”

“Non lo avevo mai visto fino a quel giorno. Lo avevo più volte immaginato, pensandolo come un uomo buono soprattutto perché scelto da Dio come messaggero di unione. A Nicea si presentò con abiti regali e molto adorni che illuminavano la sua bellezza fisica, ma la cosa che mi colpì particolarmente fu il colore del suo volto e lo sguardo. Era decisamente un timido, o quanto meno in quella circostanza lo era, e le sue guance mostravano il colore di questa timidezza, ma dallo sguardo era facile intuire la bontà del suo animo. Eravamo tutti in piedi ad onorare il suo ingresso ma prima ancora di sedersi ci fece cenno che potevamo subito accomodarci anche noi.”

“Ma Costantino riuscì nel suo intento con il concilio niceno?”

“Si Paolo, al termine del concilio la dottrina ariana venne condannata e bandita e durante il concilio venne composto anche il simbolo niceno, il nostro credo, che è diventato la professione di fede per tutti noi Cristiani.”

“Anche se è stato molto triste venire a conoscenza delle persecuzioni, è stato molto interessante ascoltare le testimonianze di chi come te ha partecipato alla storia, tutto mi appare più chiaro e reale. Grazie zio.

Ruggero Dominici, 2 B Tecnico

Condividi questo articolo:

Le conseguenze di tutto ciò sono catastrofiche, ad esempio dato l’innalzamento del livello del mare, causato dallo scioglimento dei ghiacci, molte città come Venezia e molte altre località sul mare sono a rischio allagamento, mentre in molte altre zone i periodi di siccità aumenteranno smisuratamente. Anche io nel mio piccolo ho visto dei cambiamenti: in questi ultimi anni, nella zona dove abito, sta nevicando veramente poco, mentre anche solo 5 anni fa, stando ai racconti dei miei genitori, la neve restava per tutto l’inverno; ora, quando nevica, il giorno dopo non c’è già più.

Le conseguenze di tutto ciò sono catastrofiche, ad esempio dato l’innalzamento del livello del mare, causato dallo scioglimento dei ghiacci, molte città come Venezia e molte altre località sul mare sono a rischio allagamento, mentre in molte altre zone i periodi di siccità aumenteranno smisuratamente. Anche io nel mio piccolo ho visto dei cambiamenti: in questi ultimi anni, nella zona dove abito, sta nevicando veramente poco, mentre anche solo 5 anni fa, stando ai racconti dei miei genitori, la neve restava per tutto l’inverno; ora, quando nevica, il giorno dopo non c’è già più.